Nicht nur meine Orientierung war schon immer schlecht, auch meine Einschätzung von Längen, Weiten und Höhen ist seit jeher miserabel. Darum, vielleicht in weiser Voraussicht, habe ich mir sehr früh Vergleichsgrößen gesucht. Und zwei Meter – das war ein bisschen mehr als einmal mein Vater. Den konnte ich im Kopf stapeln oder quer legen und mir dann ungefähr vorstellen, wie groß etwas war. Er wirkte ja auch immer fast noch größer als ohnehin. Ein wenig larger than life. Auf die Frage seiner Töchter, ob er auch einen Taufnamen hat, antwortete er im Brustton der Überzeugung: „Paulus imperator rex.“ Und wenn Sie nun denken, das wäre ein spontaner Scherz gewesen, unterschätzen sie meinen Vater. Es existieren Bilder von einer Geburtstagsfeier, da stand dieser volle Name auf der Torte. Lange bevor er Töchter damit verwirren konnte.

Das mit Vätern und Töchtern ist ja ohnehin so eine Sache.

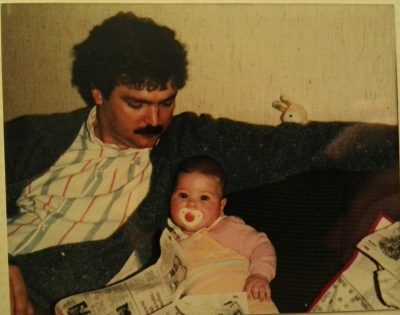

Im Psychologie-Unterricht damals lernte man, dass die Idee vom perfekten Vater das romantische Ideal der Töchter prägt. Was ich herrlich blödsinnig fand. Mein Vater war groß und stark und laut und stur, lustig, unberechenbar, hilfsbereit, manchmal rätselhaft und Teil der 0,003 Prozent der Menschheit, die einen Schnauzer tragen können – aber perfekt war er nie.

Natürlich, im Nachhinein erinnert man sich an die guten, die prägenden Dinge. Ich war schließlich nicht einfach ein Papa-Kind, ich war die Carbon-Kopie. Menschen wussten, wessen Tochter ich war, bevor ich wusste, wer ich war. Vielleicht auch deswegen merkte man seiner Zuwendung sehr lange nicht an, ob er nun Söhne oder Töchter hatte. Das war für ihn – und ich kann erst heute wertschätzen, welche Vorteile mir das einbringt – offensichtlich irrelevant. Den Mund aufmachen, wenn man falsch behandelt wird, sich alles zutrauen und natürlich keine Gelegenheit für ein Abenteuer auslassen – erst im Vergleich wird mir klar, dass mein Vater uns nur bedingt wie typische Mädchen behandelt hat. (Wobei die Chance ohnehin nie wirklich bestand. Die Familie hat seit meiner Generation eine kleine Unwucht in der Dynamik, die sich in entspannten Jungs und wilden Weibern niederschlägt – einheiraten auf eigene Gefahr.)

Wobei, wenn ich „Töchter“ sage … Ich glaube, würde man meine Schwester befragen, bekäme man dann doch noch mal ein ganz anderes Bild unserer Kindheit. Mit der großen Schwester, die mehr Aufmerksamkeit brauchte, weil sie nicht ganz normal rumlaufen und toben konnte. Die darum natürlich auch weniger Ärger machte und mit Papa Schach spielte oder mit Mama mal wieder bei irgendeinem Doktor war. Meine Schwester hat nicht die Locken, aber das Temperament und das große, weiche Herz geerbt. Das Mundwerk, das schneller ist als das Hirn – nun, das zieht sich durch die gesamte Familie.

Dass er fast ein bisschen zu progressiv für seine eigenen Umstände war, davon haben meine Schwester und ich profitiert. Jahrgang ‘53, geboren auf einem oberbayerischen Bauernhof, handwerklich geschickt, stammtischtauglich und auch sonst eben der typische, mit Autoritäten hadernde Grünen-Wähler. Revoluzzer war er keiner, aber ein bisschen weitergedacht hat er wohl schon.

Die eigenen Eltern in eine Generation, in einen Kontext einzuordnen, das ist selbst mit Abstand kaum möglich. Man weiß zu viel über sie, um sie einfach einer Gruppe zuzuordnen, und meist zu wenig, als, dass man ihre individuellen Entscheidungen immer nachvollziehen könnte. Wenn es überhaupt eigene Entscheidungen sind.

Als er Mitte 20 war, hatte mein Vater einen Autounfall. Er trug Verletzungen davon, die damals nicht viele überlebten. Schädelbasis. Koma. Neuanfang. Alles noch mal lernen. Vielleicht – zumindest klang es manchmal in den Worten von anderen so – gab es sogar eine Variante von ihm vor dem Unfall und eine danach. Ich weiß es natürlich nicht, ich kannte nur meinen Vater, wie er war.

Er war einer von dieser Sorte, bei der man sich immer noch vorstellen konnte, wie er mal als Junger war. Haudegen, Abenteurer, Charmeur, Anführer. Ganz verloren hat er nichts davon. Solide geworden war er gerade so weit wie nötig. Hätte er immer seinen Willen bekommen, wären wir womöglich ausgewandert oder hätten ein altes Gemäuer restauriert oder … irgendwas anderes, das normale Menschen eher weniger machen.

Stattdessen wurde ein Haus gebaut, fast in Rufweite zum Hof. Die Vor- und Nachteile der eigenen Sippe in unmittelbarer Nähe machten diese ersten zehn Jahre für uns Kinder zwar sehr einfach („Wo gherstn du hi? Is dei Vohdda so a großa, ruasiger? Nachad bist du oane vo dene, ha?“), aber für meine Eltern ein bissl arg aufreibend. Die Sippschaft, inklusive meiner an dieser Stelle schon ausführlichen gewürdigten Großmutter, neigt zu einer gewissen Rabaukenhaftigkeit. Das einzig ausgleichende Element, meine Tante, war leider viel zu früh bei einem Unfall ums Leben gekommen, und so krachten Egos, Erwartungen und altehrwürdige Rituale hier und da sehr aufeinander. Wäre es nach meinem Vater gegangen, dann wären wir nicht in den benachbarten Landkreis umgezogen, sondern hätten mindestens einen Regierungsbezirk zwischen uns und den Abstammungsort gebracht.

Es muss Mitte der Neunziger gewesen sein, als – ich glaube, es war auf RTL – die Serie „Magnum“ immer ungefähr zur Hausaufgabenzeit im Fernsehen lief. Tom Selleck hatte einen Schnauzer und ein loses Mundwerk, aber am Ende immer auch klare Prinzipien. Wenn mein Vater schon nicht wie die anderen Papas war, dann wenigstens ein bisschen wie Magnum.

Die Serienhelden aus dieser Ära, die MacGyvers, Magnums und A-Teams dieser Welt, die waren nicht nur actiontaugliche, sprücheklopfende, herzensbrechende Überkerle – sie waren mit die ersten coolen Jungs der Mainstream-Unterhaltung, die ihre sensiblen Momente haben durften. Nicht nur allein, mit dem Whiskyglas in der Hand, sondern wie richtige Menschen. Nach den 68ern, nach den Hippies, deren Ansichten es nicht vollständig ins bayerische Voralpenland geschafft hatten, waren da plötzlich Fernsehhelden mit kleinen Brüchen in der steinernen Wand aus Maskulinität.

Mein Vater, das Fast-zwei-Meter-Mansbild mit der lauten Stimme, den Theo-Waigel-Augenbrauen und dem raumgreifenden Wesen, war aber davor groß geworden. Mit einer noch sehr klassischen Definition von Männlichkeit. Mit Vokabeln wie „Respekt“, „Familienoberhaupt“, „Autorität“ und einem eigenen Vater, der darauf Wert legte. Ein bisschen, meine ich, hat ihn das zerrissen. So tolerant er war, so viel Spaß am Widerstand gegen alles Konservative er hatte – ganz abschütteln konnte er die traditionellen Erwartungen nicht. Immer, wenn ihm dann das Leben seine Grenzen aufgezeigt hat, konnte man diesen Druck spüren. Er trug ihn wie einen schweren Mantel mit sich herum, er führte zu einer Ruhelosigkeit, die sich genauso am nächsten Tag gelegt haben konnte, wie sie sich manchmal plötzlich Bahn brach.

Weil: Darüber reden, das tut man nicht. Da hatte alle Modernität ihr Ende. Gerade für ihn, der sich nach dem Unfall fast vollständig berappelt hatte, war es schlicht unvorstellbar, noch einmal zuzugeben, dass es ihm nicht gut ging. Solange kein Blut floss oder ein Knochen irgendwo herausragte, war alles halb so wild. Auf eine nonchalante Art und Weise konnte er sehr hart mit sich selbst umgehen. Nicht nur, um für andere da zu sein, sondern auch, um es sich selbst zu beweisen. Manchmal habe ich Angst, das geerbt zu haben. (Dann fällt mir ein, dass ich seitenweise mein Innenleben ins Internet schreibe.)

Geerbt habe ich die Neugier, das ewige Hinterfragen. Den Drang, meinen Kopf immer mit noch mehr Wissen zu füllen. Das hat er, vielleicht gerade weil er keine umfangreiche Schulbildung genossen hatte, immer getan. Geschichte, Naturwissenschaften, Politik. Er konnte ausführlich darüber schimpfen, wenn Politiker zu zukunftsscheu waren. Nach der zweiten Halben hatte er dann sogar einen Plan, wie man es besser macht. (Womit erklärt wäre, wie in Bayern Parteien entstehen.) Vielleicht hat ihn das auch angetrieben, uns alle Türen zu öffnen, alles zu ermöglichen, was unseren Horizont erweitern könnte.

Und dann stand ich schluchzend da und verkündete, dass das mit dem Studium wohl nix wird, weil ich laut Bescheid kaum Bafög bekommen sollte und selbst mit Nebenjob oder Kredit der Traum vom akademischen Leben in weite Ferne gerückt war. Nach den Hürden, die ich bis dahin – auch mit Hilfe meiner Eltern – schon genommen hatte, sah ich meine angestrebte Unabhängigkeit in sich zusammenfallen.

„Dann verkaufen wir halt das Haus.“

Was für mich erst mal nichts besser machte, schließlich wollte ich weiß Gott nicht der Familie zur Last fallen – aber diese Debatte hätte ich verloren. Dass sich das Bafög-Amt dramatisch verrechnet hatte und ich schließlich doch ein paar Jahre an einer Hochschule verbummeln durfte (die akademische Herausforderung, die ich durch eine rosarote Humboldt-Brille gesehen hatte, erwies sich als, nun, eher idealistische Vorstellung), löste das Problem dann anders. Aber die Absolutheit, mit der er das sagte, die habe ich heute noch als Echo im Kopf.

Eine weinende Tochter, ob nun zwei, zwölf oder zwanzig – das durfte nicht sein.

Am schlimmsten war, wenn ein Kind aus Schmerz weinte. Dass ich nicht ganz unversehrt zur Welt gekommen bin, empfand er ein wenig als Demütigung. Sein Weg, dagegen anzukämpfen, war es, mir kontinuierlich zu sagen, dass es für mich keine Grenzen gibt. Und wenn es irgendwo auf der Welt einen Arzt gab, dem irgendetwas zu mir einfallen könnte, dann wurde ich dorthin gebracht. Zu den Klassikern der Anamnese bei Kindern gehört die Frage nach der geistigen, intellektuellen Entwicklung. „Überdurchschnittlich.“ Zitatende.

Als wir in der Pubertät waren, auf Abstand gingen, erlebte ich ihn fast ein bisschen hilflos. Meine Schwester war ein klarer, einfacher Fall. Zigaretten, Ärger in der Schule, die falschen Kontakte und dabei sehr viel Spaß. Das war der Teil, den er nachvollziehen konnte. Ich verwandelte mich in ein düsteres, lebensmüdes Geschöpf, das sich zu Hause vergrub, weil die Gleichaltrigen meine Uncoolness gemeinsam beschlossen hatten. Ganz hat sich unser Verhältnis nicht mehr davon erholt. Dieses innere Leiden, meine Depression, das war für ihn zu weit weg. Oder zu nah.

Die körperliche und vielleicht auch seelische Versehrtheit, das war gleichermaßen Verbindung wie Abstandhalter. Grade weil ich deswegen noch mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung bekam, wollte ich mich umso dringender loseisen.

Als ich mit sechs im Krankenhaus lag, weil diese kleine Sache an meinem Herzen repariert wurde, habe ich meine Eltern nach Hause geschickt – ich hatte die Lage im Griff. Ich wollte nicht sehen, wie meine Mutter sich sorgt, und ich wusste, dass Krankenhäuser für meinen Vater längst zu den schlimmsten Orten der Welt gehörten. Wenn er mich besuchte, egal, was ich grade wieder hatte, war da wieder diese offensichtliche Ruhelosigkeit. Auf mich selbst sollte ich hören, nicht automatisch immer auf die Ärzte, hat er gesagt, der alte Sturkopf. Er hat sich gern selbst diagnostiziert und damit Menschen in den Wahnsinn getrieben.

Im Nachhinein ist es surreal. Weil bei ihm alles mit einer kleinen Schnittwunde begann. Mit etwas, das nicht heilen wollte. Daraus wurde eine kleine Odyssee, es gab immer wieder neue Ansätze und erst ganz am Ende überhaupt eine Diagnose. Das war vor mehr als drei Jahren.

Als mein Vater langsam verschwand, als er immer dünner und schmaler wurde, als die Energie um ihn herum weniger wurde, erkannte ich, wie sehr wir Menschen oft über ihre Physis wahrnehmen. Und das sagt eine, die sich seit Jahrzehnten mit dem eigenen Körper und seinen Fehlbarkeiten befasst.

Einmal, als mich meine Eltern mal wieder wegen irgendetwas im Krankenhaus besuchten, meinte meine etwas ältere Bettnachbarin danach, was für ein stattlicher Kerl mein Vater doch sei. Kinder waren im ersten Moment immer etwas verschüchtert, wenn dieser wuchtige, laute Kerl mit den struppigen Augenbrauen vor ihnen stand.

Als mein Vater also langsam verschwand, er nicht mehr für zwei, sondern eher halbe Portionen aß, als ihm Muskeln manchmal nicht mehr gehorchten und er immer ruhiger wurde – ich glaube, bereits da fing ich an, mich zu verabschieden. Je weniger umtriebig, je seltener er aufbrausend war, desto mehr wurde mir klar, wie sich die Körper, in die wir hineingeboren werden, und unsere Persönlichkeit gegenseitig beeinflussen. Mein Vater war Zeit meines Lebens anstrengend gewesen, fordernd, fürchterlich direkt. Die Krankheit und die Medikamente hatten ihm die Krallen gezogen.

Während mein Vater verschwand, wurde meine Mutter zu einer Superheldin. Eine, deren eigenes Leben immer kleiner und begrenzter wurde, damit sie da sein konnte, buchstäblich immer präsent war.

Während mein Vater verschwand, war meine Schwester unser aller Halt. Ihr professioneller pädagogischer Hintergrund und ihr Pragmatismus, aber auch die Bestimmtheit, mit der sie ihn am Ende von Dingen überzeugen konnte, waren unsere Geheimwaffen.

Während mein Vater verschwand, haderte ich. Schwankte zwischen dem Mitgefühl für ihn, dem Frust über das Schicksal meiner Mutter und meiner eigenen Hilflosigkeit. Außer ein wenig Papierkram rund um Versicherungen und Pflegestufen-Gedöns kam ich mir fürchterlich nutzlos vor.

Während mein Vater verschwand, fragte ich mich manchmal, ob es wirklich ein Vorteil ist, zu wissen, was kommt. Ob dieser lange Abschied nicht eine absurde Simulation ist, weil das Leben ansonsten doch immer plötzlich passiert.

Während mein Vater verschwand, hatte unser aller Leben ein Gummiband, etwas, das uns zurückschnappen ließ, bevor wir zu große, zu drastische Entscheidungen fällen würden. Weil es ein danach geben würde.

Dieses danach, das ist jetzt.

Aber noch zuckt das Gummiband. Noch wird organisiert, sortiert, geplant. Was wird behalten, wie hätte er etwas gewollt, wie löst man all die Routinen auf, die wir in drei Jahren entwickelt haben, wie funktioniert das jetzt alles, wenn es kein danach mehr gibt?

Was bleibt, was nehmen wir mit in diese seltsam offene nächste Zeit?

Vielleicht mehr Risiko, das hat er nie (genug) gescheut. Vielleicht auch einfach die Freiheit, für einen Moment im Stillstand zu verharren. Ausnahmsweise.

Mein Vater ist nicht ganz verschwunden, die wichtigen Dinge hat er dagelassen.

Die unendliche Hilfsbereitschaft in meiner Schwester, den bedingungslosen Rückhalt für uns in meiner Mutter und, wenn es hart auf hart kommt, meinen Sturkopf mit großer Klappe und eisernem Rückgrat.

Außerdem die Geschichten. Mein Vater und wie er den Falkland-Krieg mit einem Schwimmverein beenden wollte. Mein Vater, der das Auto meiner Mutter in die Werkstatt fährt und ihr dann aber ein Neues mitbringt. Mein Vater und das Fahndungsfoto, dem er mal ähnlich sah. Mein Vater, der einen Ratgeber hätte schreiben können zum Thema „Wie man ein Lokalverbot umgeht“.

Mein Vater, über den es so viele Geschichten gibt, dass ich nur hoffen kann, selbst einmal mit annähernd so vielen Dingen im Gedächtnis zu bleiben.

Bella Imperator Rex.

Ich mag Höhe und Weite nicht mehr in Papas messen, aber die Geschichten, die haben dafür jetzt eine neue Maßeinheit.

* Ja, genau das haben wir bei der Beisetzung gespielt. Johnny Cash, das hätte ihm gefallen.

38